Conto “Ferrete” em “Serranos”, Mário Braga, 1948

contos

Uma Tragédia na Caça

(conto completo em https://archive.org/stream/caadasportugue00aauoft#page/170 )

— Espere, que eu já lh’a dou — e dizendo isto o guarda correu à casa. O doutor seguiu-o, mas poucos passos tinha dado, no pequeno terreiro que a defrontava, que já o homem estava de volta, com uma foice roçadora, e arremetia contra ele, atirando-lhe estas palavras:

— Tome lá a perdiz — acompanhadas dum golpe temeroso à cabeça — uma pancada redonda — como lhe chamam no jogo do pau, e que dada com uma foice é sempre mortal.

João de Bettencourt conhecia todos os segredos daquele jogo. Nas suas visitas a Salvaterra frequentara os melhores jogadores do Ribatejo, aperfeiçoara-se em Lisboa, na escola do celebre José Maria, o Saloio, e nos lugares por onde passara tinha deixado recordações da força do seu braço, da sua destreza e agilidade. Deu um salto à retaguarda, e a foice passou-lhe, como um relâmpago, diante dos olhos.

Cresceu o outro sobre ele, e atirou-lhe o segundo golpe também atravessado, que não o alcançou, e ao terceiro, de ponta, o doutor, furtando o corpo, desfechou. . .

O estrondo do tiro confundiu-se com um grito: o malvado caiu. Estava morto!

COUSAS D’ALDEIA

Rosa era uma muchacha de 19 anos, de estatura mediana, cara roliça e vermelha, olhos vivos, cabelo castanho, e um sestro namorador tão inveterado que as borboletas campesinas iam abrasar-se às dúzias naquela luz pérfida e oscilante. Quando eu a conheci andavam-lhe na cola dois mocetões bizarros: um filho do Damásio e o Luís da Santa. Como párrafo explicativo devia encabeçar neste ponto a genealogia dos meus heróis ; fabrique-a porém o leitor a seu modo, que me poupa a trabalhos sem detrimento do assunto.

Aconteceu um dia que a Rosa vinha da missa com o filho do Damásio; dizia-se por então que era ele o preferido. A romaria caminhava no mais amorável comprazimento. O céu estava azul, o ar sereno e embalsamado, as aves palreiras como nunca, e as flores namoravam-se de valado

para valado.

É fora de duvida que para aqueles dois corações o mundo exterior era de urna influencia incalculável; e eu sou dos que crêem, corno Victor Cousin, que o mundo exterior é que decide, em regra, do destino dos homens.

La terra, molle, lieta e dilettosa,

Simili a se gli abitator produce.

Imagine-se que ao saírem da azinhaga para a estrada que conduzia ao povoado, os dois deram de chapa com o Luís da Santa. Rosa enfiou, o filho do Damásio apertou com mais força o varapau ferrado ; enquanto que o outro se contentava em sorrir, mas com um riso torcido e amarelo que

era para dar calafrios.

Alguns dos rapazolas que por ali estavam fizeram monte a espera da trabuzana; felizmente as duas nuvens passaram sem descarga de fagulha, nem bateladas de pedrisco. Rosa continuava a caminhar, mas o braço tremia-lhe aconchegado ao braço predilecto. Nem mais urna palavra soltaram ; ao despedirem-se deram as mãos, olharam-se, cada um deles sentiu a vista anuviar-se-lhe de agua, e a voz do amante foi a única a balbuciar:

— Adeus, Rosa; até logo.

Ela pôs os olhos no chão, e foi-se a cismar para casa.

No sitio havia urna adega, cujo nome de guerra provinha do locatário. Chamavam-lhe a adega do Feliciano. Era lá que se congregavam os sarrabais contemporâneos, e que em melo das abluções e dos chistes ressoavam os descantes dos mais afamados improvisadores. A adega simbolizava o

outeiro dos bons tempos freiraticos. Um mote que se atirasse era colhido no ar por urna dezena de vates, a gritaria gemia, as vozes esganiçavam-se, a rima acudia pronta, os curiosos acotovelavam-se, os copos de vinho ferviam, berreiro entusiástico da matula coroava aquela cena, digna de um primoroso Renato.

No domingo em que sucedeu o encontro, a adega do Feliciano extravasava saloiada. Eram oito horas da noite. Uma causa extraordinária movia e impacientava aquela gente; a ansiedade debuxava-se em todos os rostos ; um ruído indecifrável e cavo repercutia-se ao longo do casarão enegrecido.

Mal que a guitarra do Villafranca soltou os primeiros arpejos, o sussurro foi-se desvanecendo a manso e manso, os ecos adormeceram por entre o vigamento, as respirações sofrearam-se, e o silencio da expectativa dominou os mais encabruados tagarelas.

O da guitarra estava a um canto da adega, os saloios em circulo, e no centro, fronteiros um ao outro, apareciam os vultos ameaçadores do Luís da Santa e do filho do Damásio. Era uma luta que se preparava.

Não sei se na historia dos trovadores há facto semelhante: dois amantes que se inspiram de amor e de zelos, e que pelejam arremessando cantigas.

Luís da Santa começou:

-O mar pediu a Deus peixes

Para dar aos pescadores,

Eu peço a Deus que me tire

Saudades dos meus amores.

Saudades sei que não matam,

Mas ralam a vida inteira;

Olha o sol que te não creste,

Rosa que estás na roseira.

A folha mais verde, verde,

Pôde também desbotar,

Quanto mais se a folha verde

Não quiser à sombra estar.

A cana do caniçado

Quebra se alguém lhe põe pé,

Eu também quebro cantando

Certo olhar de quem me vê.

O Luís da Santa calou-se. O auditório estava pendendo daqueles versos, entoados com urna voz sonora e vibrante, versos que a tristeza repassava, apesar da aparência fria do cantador.

A guitarra prosseguia nos seus harpejos. Todos os olhos se cravaram no filho do Damásio, e ele, firmando a mão esquerda sobre o balcão da adega, prorompeu deste modo:

– Eu hei de amar, hei de amar,

Hei de amar bem sei a quem;

Eu hei de amar ao meu gesto,

Nanja ao gosto de ninguém.

Ninguém me põe pé e quebra,

Antes que seja a cantar,

Nem há sol que a minha rosa

Possa as folhas desbotar.

Que te importa a ti que eu siga

Uma paixão que me arrasta?

Cada qual segue seu rumo;

Para mim é quanto basta.

Morde, morde, minha cobra,

No verde pé dessa flor;

Quem seu mau peito descobre

É de si mesmo traidor.

Ás ultimas palavras do filho do Damásio houve um murmúrio de aprovação que ciciou em todos os lábios. Luís da Santa quis retorquir, entoou urna quadra, vacilou no último verso, insistiu, mas a inspiração ia-se-lhe arrefecendo.

Só no fim, apoiando-se a um grosso cajado de marmeleiro, pôde sair-se com estes versos, que eram o derradeiro esforço de uma imaginação agonisante:

O rouxinol quando bebé

Canta logo de prazer,

Sabe Deus naquelas águas

Quantos mais não vão beber !

O insulto era frisante, e a poesia tornava-se ineficaz para rebate-o. Os circumstantes recuaram supondo inevitável conflito, enquanto o Vilafranca rogava a custo os dedos pela guitarra, corno quem tinha pouca vontade de os acompanhar nessa toada.

O filho do Damásio não cedia, contudo, às primeiras. Acima da luta brutal pairava a gloria poética. Queria pagar afronta com afronta. Verdade é que antes de encetar a cantiga deu ao corpo urna postura arrogante, mas o verso manava-lhe fácil e sereno, como se uma trovoada de cacetes não escurecesse já o horizonte. Encarou o Luís da Santa, correu o olhar pelo auditório, sorriu-se com a consciência da superioridade, e levantou a voz com desempache:

Vai-te lá, não me enfarrusques,

Disse a caldeira á certan ;

O rouxinol nunca bebe

No charco onde vive a rã.

Quanto mais a folha brinca,

Mais pode ao chão vir parar ;

Muita gente canta, canta,

Com vontade de chorar.

Ainda não fenecera o ultimo verso, e já o tumulto lavrava na adega e cá fora. Cada lapuz tomava bando pela causa. A lógica inflexível dos varapaus trazia em cada arroxada um silogismo perfeito. A proporção que as costelas se abolavam, que o reboliço crescia, que as pragas redemoinhavam, por outro lado vinha a razão alvorecendo e alumiando, para depois se assentar no seu trono orvalhado de sangue, que é onde a filosofia costuma quasi sempre assenta-la!

No outro dia, de toda aquela baralha desenfreada resurtiu o seguinte : Luís da Santa tinha a cabeça esmechada, Damásio três dentes de menos, o Vilafranca a guitarra partida, e quatro ou cinco labruscos acusavam-se de dores pelo corpo, as quais não eram certamente de reumatismo. Não pára aqui o romance; o melhor capitulo podia ter por epigrafe os dois conhecidos versos de Francisco I. Rosa, volteou corno uma grimpa, o que era sinal de vento novo. Quando o filho do Damásio foi procura-la achou-a tão festival e indiferente que o rapaz ficou banzado de todo.

Desiludido nas suas crenças de amante, de que dera testemunho com dois dentes molares e um canino, o filho do Damásio partiu, e foi-se por a cismar para o alto dos moinhos. Lembrou-lhe o descambar dali a baixo, o deixar-se colher por urna vela, enfim, o fazer milhões de disparates, quando viu passar pela azinhaga o seu rival Luís da Santa.

O coração deu-lhe um salto, mas destes saltos reais, em que se quebram cangas e apeiros. Sentiu-se livre. Desceu do monte a passo cheio, dirigiu-se ao Luís, agarrou-o, aferrolhou-o ao peito, esteve assim um momento, e ao cabo, pondo as duas robustas mãos sobre os ombros do interlocutor, exclamou com a inflexão de quem se salva:

— Ó Luís, olha que nós somos amigos. Aquilo foi o demo que nos tentou… e por ma pega. Bem mo dizias tu ontem :

O rouxinol quando bebe

Canta logo de prazer:

Sabe Deus naquelas aguas

Quantos mais não vão beber.

— Está dito, rapaz, acudiu o Luís com gesto prazenteiro; saudades não comem gente, e o que lá vai, lá vai. Temos de festejar as pazes na adega do Feliciano.

— E que venha toda a malta, e o Vilafranca que traga instrumento novo. Queremos cantar ao desafio.

— Como ontem? perguntou o da Santa, com um risinho melancólico.

— Não, Luís, que as mulheres não valem três dentes da boca.

Nessa noite houve festança na adega. Feliciano andava numa dobadoira. Copo cheio, copo vazio, torneira fechada, torneira aberta; agora do tonel, logo da pipa, mais tarde do odre, tudo se provava, tudo se aplaudia, e tudo se abismava naquele sorvedouro sem fundo As unhas do Vilafranca saltitavam no cordame, e os improvisos ressoavam contínuos. Rosa desprendera-se do amante, como é costume de todas as rosas desprenderem-se do tronco.

Um dia o humilde narrador desta verídica historia encontrou-a enchendo o cântaro na fonte. Tinham passado dois meses do ocorrido.

— Então, flor, temos ao certo amores novos?

— Que se lhe há de fazer? Esta agua que corre não é só para encher a minha bilha!

Quando me disse isto pôs o cântaro à cabeça, e com um donaire adoravel foi-se, cantarolando, ao longo da azinhaga.

“Contos da sesta – Coisas d’aldeia”, Eduardo Augusto Vidal – 1870

Zé Cristo

O clã dos “Cristos” metia respeito: o Manel, na casa dos vinte e oito anos, o João, com menos dois, o Chico, recém vindo da tropa, cujo tempo passara, na maior parte, no forte da Graça, em Elvas, e o ganapo – o Zé – a atingir os dezoito anos, dentro de dias.

Todos iam acima do metro e oitenta.

Não havia festa, ou descante, onde os quatro irmãos não aparecessem, com ar provocador e, por vezes, munidos dos respectivos paus – que punham sobre as omoplatas, formando uma cruz, com os braços –.

Daí derivava, ao que se pensa, a alcunha que ostentavam, vinda já dos seus antepassados e que não ligava ao apelido da família: Alexandre.

Os paus constituíam um verdadeiro adereço; eram vulgaríssimos, na época.

Tratava-se de uma vergôntea de marmeleiro, bem seleccionada e seca longe do sol, com uns dois côvados, ou uma vara – o côvado media 66 cm e a vara 11 decímetros –.

Conhecemos apenas duas utilidades a estes paus, que qualquer homem que se prezasse exibia nas feiras e mercados: para conduzir o gado, ou para se apoiar.

Uma outra utilidade – como padrão – era pouco aplicada.

As zaragatas eram, de facto, o terreno mais vulgar para o uso do pau.

Nas aglomerações e festanças, dos meios rurais, disputava-se o jogo do pau, mas o verdadeiro uso do mesmo era no costado de um qualquer adversário, quando o ensejo tal proporcionasse.

Todavia este e outros costumes foram-se extinguindo, devido à proliferação da GNR e firmeza de Regedores e Cabos de Ordens, nome por que na região eram designados os Juízes de Paz.

Os magotes de rapazes, que andavam de aldeia em aldeia, nos bailes, descantes e festas, deixavam os paus escondidos de forma que pudessem dispor deles, em poucos minutos, se necessário fosse.

Nos torneios de jogo de pau disputavam-se prémios e honrarias, de que qualquer homem se prezava.

Ouvia-se contar, aos mais velhos, que no descante do casamento da mãe do Ti’Chico “Manajeiro”, houve uma zaragata, provocada pelos rapazes de Alcaravela, em que foram partidas mais de vinte cabeças e imobilizados mais de uma dúzia de braços.

Talvez, por isso, “o Manajeiro”, era o maior amigo da ordem e do respeito.

Quase todos os “Cristos” tinham já passado pelas companhas do Ti’Chico; esse ano ia o Zé Cristo, como aprendiz do terceiro ano.

Passaria à condição de camarada no final da safra e, no ano seguinte, teria já todas as condições de “oficial”, nomeadamente soldada por inteiro e direito a prémios.

Os aprendizes recebiam, por norma, duas décimas, no primeiro ano; 3 décimas, no segundo e três quartas, no terceiro ano.

No quarto ano, ou não eram mais chamados para as companhas, ou eram-no, na qualidade de camaradas.

O Zé Cristo era teso, caladão e ligeiramente vesgo – chamavam-lhe “zanaga”-.

Era o mais alto da companha e em largura de ombros, não havia quem se lhe comparasse.

Falava pouco, mas, em contrapartida, comia por três ou quatro.

A trabalhar, uma máquina; os moços, que seguiam no seu encalço, viam-se e desejavam-se para atar os molhos e fazer os rolheiros, atrás dele.

Um dia, um dos moços, o Benvindo, chamou-lhe “caga-molhos”, pois não conseguia manter limpa a área de corte do Zé Cristo.

Tanto bastou para que o Zé pousasse a foice e, pegando pelo atilho das calças elevasse o garoto bem alto, no cimo do longo braço e parecendo mostrar um troféu a toda a companha.

Depois, pô-lo, cuidadosamente, no chão, tornou a pegar na foice e começaram a amontoar-se, atrás dele as gavelas ceifadas.

Sorrateiramente, como era seu hábito, o Ti’Chico, fez sinal ao Manel Carolo, em cujo grupo estava o Zé Cristo, e afastou-se da frente de corte, para que o Lopes e o Duque, camaradas que iam ao lado do rapaz, normalizassem a situação.

Uns minutos depois, fitou o Zé Cristo nos olhos – que nessa altura ficaram mais vesgos e baixos – e apenas disse: é a primeira e a última vez que, nesta companha, alguém falta ao respeito; se voltas a fazer alguma das tuas, racho-te!…

Aqui, somos todos homens, e no que ao respeito diz respeito, até os moços o têm de ter.

Este caso foi edificante.

Muito ao modo como o Ti’Chico costumava actuar; batia pouco, mas, quando o fazia, era inexorável e altamente eficaz.

No resto dos dias da companha não houve mais qualquer altercação. E voltaram todos mais amigos que quando partiram.

No fim da companha, o manajeiro reuniu os chefes de grupo e disse o que pensava fazer com as soldadas.

Tudo esteve de acordo.

O Ti’Chico dividiu a totalidade do dinheiro em 40 partes e atribuiu uma a cada um dos trinta oficiais.

As dez que ficaram – as dos aprendizes –, eram para os cortes, cujas quantias iriam fazer os prémios para compensar o mérito de cada um.

Nessa altura tomou a palavra e chamou o Zé Cristo, entregando-lhe uma maquia igual à dos camaradas, dizendo que mostrou corpo, disciplina e trabalho como os melhores, e que a justiça deve sempre ser praticada.

Ninguém se opôs.

Foi a primeira vez, nas memórias das companhas, que um aprendiz foi promovido em pleno campo de trabalho.

Pela justiça da decisão, o Ti’Chico “Manajeiro”, como sempre ficou conhecido e será lembrado, ainda hoje, é apontado como exemplo de capacidade de liderança e espírito de justiça.

Quanto ao Zé Cristo, aceitou as palavras sábias do “mestre” e não consta que alguma vez mais se tenha envolvido em desavenças.

Publicada por Jose Marques Valente em

http://historiasdegentesimples.blogspot.pt/2013/06/ze-cristo.html

Choupa de aço de mais de palmo.

O marchante, arrancando o pau, desenroscou um canudo de cobre que escondia uma choupa de aço de mais de palmo. Manuel Baptista sacou de um dos coldres uma pistola, e esperou sem lhe erguer o cão; o destemido ébrio floreando o longo pau de lódão fez-lhe uma pontoada ao peito, da qual o salvou o cavalo empinando-se. O cirurgião engatilhou e disparou à cabeça de Joaquim Roxo, que instantaneamente caiu de borco sobre o pescoço da mula.

“O Degredado”– Camilo Castelo Branco ~ 1877

O Ti’ Manel dos Arcos

Ali se juntavam os jornalistas, vendedores, delegados de propaganda médica e outros viajantes, atrás duma cataplana de amêijoas, duma caldeirada, ou dos petiscos de ocasião de que o “chefe Fernando” era artífice experimentado e reconhecido.

Depois do jantar que quase sempre descaía em ceia, passava-se no armazém do Ti’Manel dos Arcos que ocupava os baixos de duas ou três casas, no bairro antigo de Faro, a poucos metros da tasca do Ti’Jaquim das Iscas.

Faziam-se as compras de amêndoas, figos secos, mel e medronheira – simples, da serra do Caldeirão, ou com mel, de um qualquer armazenista de Loulé –.

O Ti’Manel propagandeava a mercadoria e ia servindo rodadas, aos circunstantes e, sempre que reconhecia alguma cara nova no grupo, procedia ao ritual da iniciação do neófito.

Se o novato respondia, a contento do Ti’Manel, a despesa era por conta da casa; se não passava no exame, preparava vinte ou trinta escudos e recebia a alforria.

As perguntas eram sempre as mesmas: Qual é a toalha do mel? O que quer dizer uma pistola sobre um saco de cimento? O que é que pode ser mais burro que um burro?

As respostas, muitos simples: A água; cimento armado e, mais burro que um burro, só outro burro, não importa de que espécie.

O Ti’Manel fazia sempre a festa; ou por ter encontrado alguém com finos dotes, ou por conseguir ensinar alguma coisa. E, talvez, porque encaixava mais uns escudos, ainda que, muitas vezes, os iniciados já fossem prevenidos e passassem no teste.

Para aquele montanheiro, que conhecia a serra tão bem como as suas mãos, nunca se acabavam as histórias.

É claro que todas elas envolviam o macho “judas”, o cão “farrusco” e o dono dos dois, que, em caso de aperto, faziam o que tinham a fazer.

Somos um grupo de comandos, onde ninguém falha e, até hoje, há-de aparecer o primeiro que nos venha pôr cuspinho no nariz.

Depois, em tom de protagonista: Olhem, meus amigos, mentiroso sou eu, mas na hora de falar verdade também sei fazê-lo: Então vamos lá a ver se consigo contar-vos um caso que se passou ali para as bandas de Salir, quase às vistas de Loulé:

Tinha comprado umas arrobas de amêndoa, dois cantaritos de mel e uma meia alcofa de figos secos a um parente de Alte.

O judas vinha ajoujado debaixo dos alforges e o farrusco toscava, na frente, a limpeza do caminho.

Por trás duma curva, sai-me um marafado da sombra duma alfarrobeira e, logo adiante estavam mais dois, sentados na beira do caminho, com ar de poucos amigos.

O da alfarrobeira, com falas mansas, disse-me: olá, tiozinho!… Então o que leva aí para nós?… A vida tem corrido mal e temos precisão de qualquer coisa!…

E, por azar dele, foi-se chegando ao alcance do farrusco, mostrando a faca com que cortava um bocadito de pau, enquanto um outro, de boina, se aproximava da traseira do macho.

Um assobio e já o “farrusco” filava o braço do chefe, deitando-o a terra.

Um coice do “judas” e o segundo ficava com um joelho desmanchado.

Quanto ao terceiro, pernas para que te quero e sumiu-se pelo mato dentro, seguido pelo chefe que conseguiu soltar-se do farrusco, deixando-lhe, nos dentes, um bocado da manga do gibão.

O do joelho avariado lá ficou a gemer e nós os três, seguimos caminho.

É que cá no nosso grupo, cada um tem as suas manias: o farrusco fica como louco logo que vê facas e onde põe a boca é seu; o judas acha que a menos de um metro da sua traseira só se chega o dono e coice que acerte é para partir. Se o inimigo vier de frente, cada dentada sua traz bocado.

Eu, coordeno as operações, ponho a fusca de sobreaviso no bolso e, com um pau na mão, faço bem a minha parte.

Ainda está para nascer o malandro que nos faça frente, ainda que venha à falsa fé.

Aliás, o merecimento dos nossos valores tem fama por toda a Serra e tem-nos aberto muitos caminhos por todo esse Caldeirão.

O mancanha

Para guardar o gado, ir à missa e outras coisas que não agradavam à rapaziada, o mais pequeno alinhava à frente; para ir a qualquer lado, estrear uma camisita, ou receber fosse o que fosse, lá estava o pequenito no fim da fila.

O “Fredito” tinha os olhos mais claros que os irmãos, a cabeça, anormalmente grande e fazia quase tudo, com a mão esquerda. Dali vieram as variadíssimas alcunhas que, antes, durante e depois da escola, acabaram por não o incomodar: cabeçudo, olho-de-gato, canhoto, lince, miau, carolas, mancanha – de mão canha, canhota, esquerda –. A que havia de melhor lhe assentar e todos lhe aplicavam.

Guardava o gado com muita habilidade e pedra atirada por aquela mão esquerda, fazia estragos no alvo a que fosse destinada. As ovelhas e as chibas conheciam as pedradas do “Fredito” e as mordidelas do “farrusco” que respondia, solicitamente, ao assobio e à voz do dono.

Na escola, não foi além da segunda classe; apesar de não se revelar um barra, não lhe foi dado tempo para se mostrar – os mais velhos já trabalhavam fora e o “Fredito” tinha de ajudar na casa, levar o almoço e o jantar, guardar o gado e ir fazer os recados, não sobrando tempo para ir à escola –. Mais tarde aprenderia um ofício, dizia o pai.

Nos “balhos”e nos descantes, andava de grupo em grupo, sem se integrar, e, por norma, junto dos homens mais velhos. Nunca aprendeu a balhar.

Na taberna, eram-lhe reconhecidas aptidões especiais para o jogo do “burro” e para a “bêlha”; já nos jogos de cartas não passava de bom perdedor.

Tanto o “burro” como a “bêlha” eram jogos de arremesso de vinténs e malhas, respectivamente, pelo que a sua mão esquerda se revelava, assustadoramente, certeira. Todos queriam ser seus parceiros.

A armar aos pássaros, a descobrir ninhos, a localizar a melhor novidade de fruta e a achar uma estrema, não havia quem lhe passasse a perna.

Conhecia todo o gado do povo e quando voltava com o pequeno rebanho que abria todos os dias, encortelhava todas as reses sem se enganar.

Nas sortes ficou livre: disse, directa e desabridamente, ao sargento que os pais precisavam dele, que ainda tinha dois irmãos a servir – um em Elvas e outro em Abrantes – e já outros quatro tinham sido soldados. Ele, que não sabia ler nem escrever, não devia ser preciso, lá na tropa.

Ainda aprendeu o ofício de sapateiro e daí derivou para albardeiro; porém, as suas exigências não eram grandes e ganhando a vida sem se esforçar muito, nunca foi longe na arte.

No ano que foi à ceifa, não passou de moço aguadeiro e não ficou muito entusiasmado para voltar – era trabalho violento de mais, dizia ele.

Ainda estou a ver o Alfredo, que nunca casou, já na casa dos cinquenta, quando eu era garoto, a narrar e representar os quadros da batalha campal, travada à saída de Santa Clara, noite fora, à margem do arraial das festas de Alcaravela:

“O meu Manel, tem a mania que é teso! E é. O meu João, não se lhe fica atrás. O Chico e o Pedro, são do melhor, no jogo do pau.

Vai daí, o Manel, com a cabeça grande e a barriga cheia de vinho, prega uma cacheirada no Tonho das Lercas, que foi logo a terra. Os galhibanos da Presa, sacaram dos paus e foram para o Manel, que já fazia costas com os outros três irmãos.

A primeira cacetada do Chico pôs logo o “fanfas” do “artista”, tido como o melhor jogador de pau das redondezas, fora de combate; acertou-lhe uma mocada na tola e além da cabeça, partiu-lhe o cacete.

Estava gerada a confusão: os meus irmãos iam-se defendendo e distribuindo bordoada, por tudo o que aparecia a talhe de foice, e encaixando, também, as pauladas dos das Lercas, que já andavam juntos com os da Presa.

Bem, só se perderam as que caíram no chão – o meu Manel andou com um braço ao peito, o Chico com um lanho na cabeça um ror de meses, o Pedro a cambar de um joelho e o meu João ficou, para sempre, com uma orelha rachada.”

Então e tu, Alfredo?…

“Eu, sou homem pacífico. Estive de reserva e olhe que não fui preciso. Os meus quatro irmãos, chegaram para os vinte e tal que se lhes opuseram e daí que assim tive mais tempo para ver bem as coisas e ficar inteirinho, para contar as histórias e apaziguar a malta. A verdade é que acabaram todos a beber mais uns copos…

Mas, a sorte dos gajos foi que tudo acabou antes de chegar o meu Luís e o Agusto, que ouviram tarde de mais os assobios do Manel. Se não, aquilo, ainda acabava mal.

Assim, olhe: mais cacetada, menos cacetada, só se perderam as que caíram no chão!…”

O pobre da cabaça

Passava todos os meses, com o alforge ao ombro, um pau na mão direita e uma cabaça atada, com um nastro muito surrado, ao cordão que lhe servia de cinto e acertava as calças à cintura, muito subida.

Não me lembro de vê-lo calçado e as calças, curtas, deixavam os pés, tornozelos e parte das canelas a descoberto.

A jaqueta, desabotoada, destapava a camisa, bastante mais asseada que a da maioria dos pedintes que transitavam pela terra.

Juntando este asseio, acima da média dos mendigos, ao cabelo curto e lavado e à barba, semanalmente cortada, estávamos na presença de alguém que destoava no seu meio.

As aldeias mais a poente do concelho de Mação, todo o norte das terras de Alcaravela e o termo de Vila de Rei, até ao Codes, eram percorridos, pelo Ti’Tonho, chamado, nos locais em que esmolava, por pobre da cabaça.

Era estimado por uns e ignorado por outros; porém o seu modo de pedir esmola não deixava ninguém indiferente.

Falava mansamente e sabia pôr sentimento no que dizia: invocava, invariavelmente, “as alminhas que lá tem”, “para desconto dos seus e nossos pecados”, e a terminar, um “pai nosso”…

Com estes processos, repetidos anos a fio, era, de certeza, quem arrecadava as melhores esmolas, não se ficando pelo naco de pão, mão cheia de batatas, bocadito de toucinho, ou peça de fruta e passas de figo; recebia alguns enchidos, umas pingas de azeite, para a cabaça, e alguns cobres – desde um a cinco tostões.

Comia, todos os dias, almoço, jantar e ceia, das panelas de determinadas casas, junto das malhadas onde pernoitava.

No alforge, estraçalhado sobre o ombro direito, guardava os víveres que ia recebendo. Como não cozinhava, quase tudo o que juntava era reduzido a dinheiro, nas tabernas das terras.

Ao lado do bornal, numa pequena carteira de pele preta, muito polida, guardava um ou dois livros e uns papéis, que relia regularmente e de cuja leitura nada referia, mau grado os sinais, evidentes, de satisfação.

Corriam histórias, ditas em surdina, de boca em boca, sobre o pobre da cabaça, a sua vida afectiva, suas origens, percurso social e tudo acabava no conteúdo, desconhecido, dos papéis que guardava no bornal.

Desde professor, caído em desgraça devido à paixão por uma aluna, a juiz expulso por erro grave num julgamento, passando por foragido e refractário ao serviço militar e ex-membro da legião estrangeira, nas guerras de Espanha, tudo era ligado à personagem.

Porém, uma coisa era certa: não havia quem lhe passasse o pé no jogo do pau. Todos os que se lhe tinham oposto acabaram cobertos de bordoadas e não voltaram a desafiá-lo.

Apareceu, um dia, outro pedinte, na taberna do Casal Velho, que, ao encarar o pobre da cabaça, ficou como que fulminado.

Olharam-se os dois e, contrastando com a calma e serenidade do Ti’Tonho, o desconhecido entrou em transe e tremia, como varas verdes, segundo a expressão de quem assistiu.

Após alguns momentos em silêncio o pobre da cabaça continuou sereno, fitando o homem que tinha na frente; em contrapartida, o outro pedinte parecia querer dizer qualquer coisa sem poder, sucediam-se-lhe, cada vez com mais frequência, os nós na garganta e as convulsões sacudiam-lhe todo o corpo.

Pouco tempo depois, caiu de joelhos e ficou prostrado no sobrado da taberna; estava morto.

Disse ainda quem viu, que o pobre da cabaça, sereno, fleumático e calmo, ajoelhou junto do cadáver, fechou-lhe os olhos convulsionados e esbugalhados, levantou os olhos ao céu e, sem dizer palavra, pareceu fazer uma oração fúnebre, findo o que se retirou para a malhada, despedindo-se dos presentes, com as seguintes palavras: a justiça e misericórdia de Deus são implacáveis e insondáveis – grande Juiz aquele que, para castigar, não precisa pau, nem pedra. E não há modo de fugir-lhe.

Questionado por populares, autoridades e outros pedintes, o pobre da cabaça não acrescentou nada.

Apenas se remeteu ao silêncio sobre aquele estranho caso.

Informou que eram conhecidos, da vida que ambos levavam, e havia muito que se não viam.

Todos afirmaram que ninguém tocou no homem, ou lhe disse qualquer coisa.

O cadáver, considerado desconhecido, foi mandado enterrar pela Junta de Freguesia, no cemitério de Alcaravela.

E o mistério… virou lenda.

Publicada por Jose Marques Valente à(s) 15:34 em: http://historiasdegentesimples.blogspot.pt/2014/10/o-pobre-da-cabaca.html

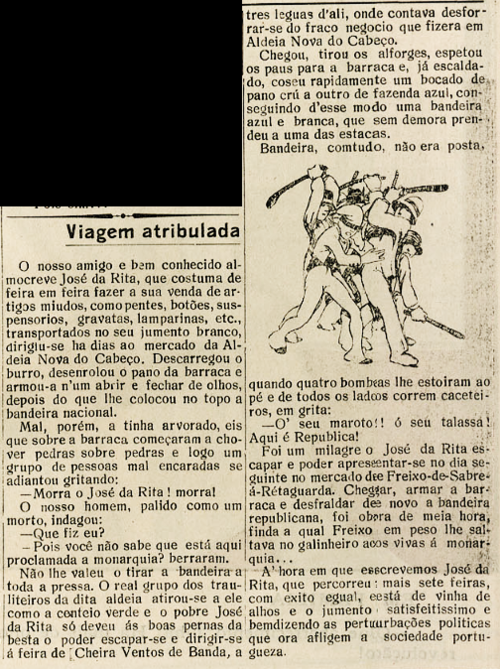

Portugal entre a Monarquia e a República

em “O Século Cómico” 10/2/1919

Viagem Atribulada

O nosso amigo e bem conhecido almocreve José da Rita, que costuma de feira em feira fazer a sua venda de artigos miúdos, como pentes, botões, suspensórios, gravatas, lamparinas, etc, transportados no seu jumento branco, dirigiu-se há dias ao mercado da Aldeia Nova do Cabeço, Descarregou o burro, desenrolou o pano da barraca e armou-a num abrir e fechar de olhos, depois do que lhe colocou no topo a bandeira nacional.

Mal, porém, a tinha arvorado, eis que sobre a barraca começaram a chover pedras sobre pedras, e logo um grupo de pessoas mal encaradas se adiantou gritando:

-Morra o José da Rita! Morra!

O nosso homem, pálido como um morto, indagou:

-Que fiz eu?

-Pois você não sabe que está aqui proclamada a monarquia? berraram.

Não lhe valeu tirar a bandeira a toda a pressa. O real grupo de trauliteiros da dita aldeia atirou-se a ele como a centeio verde e o pobre José da Rita só deveu ás boas pernas da besta o poder escapar-se e dirigi-se á feira de Cheira Ventos da Banda, a três léguas dali, onde contava desforrar-se do fraco negocio que fizera na Aldeia Nova do Cabeço.

Chegou, tirou os alforges e espetou os paus para a barraca e, já escaldado, coseu rapidamente um bocado de pano cru a outro de fazenda azul, conseguindo desse modo uma bandeira azul e branca, que sem demora prendeu a uma das estacas.

Bandeira, contudo, não era posta, quando quatro bombas lhe estoiram ao pé e de todos os lados correm caceteiros, em grita_

– Ó seu maroto!! ó seu talassa! Aqui é Republica!

Foi um milagre o José da Rita escapar e poder apresentar-se no dia seguinte no mercado de Freixo-de-Sabre-à-Rétaguarda. Chegar, armar a barraca e desfraldar de novo a bandeira republicada, foi obra de meia hora, finda a qual Freixo em peso lhe saltava no galinheiro aos vivas à monarquia …

À hora em que escrevemos, José da Rita, que percorreu mais sete feiras com êxito igual, está de vinha de alhos e o jumento satisfeitíssimo e bendizendo as perturbações políticas que ora afligem a sociedade portuguesa.

Conto: António Fogueira, Rio Tinto e o Fanfarra

Conto de Teixeira de Queiroz, com cena final de luta com varapau.

Pode-se ler neste link, o conto completo, ou aqui, a parte final com o combate.

VII

O António Figueira saiu, ao escurecer, de Viana, com ideia de chegar, na manhã seguinte, à sua freguesia, fazendo, assim, todo o caminho de noite. Não havia luar e as estreitas, quase tão vivas como nas límpidas noites de inverno, difundiam na amplidão luz suficiente para, a pequena distancia, se poder apreciar o volto das pessoas, a grandeza das árvores e dos penedos próximos. Quando ele saiu de Viana, com muita gente conhecida, despediu-se da Mariana Ripa até à próxima feira dos nove. Pelo caminho, os seus companheiros, foram derivando para outros destinos e, quando era pela volta da meia noite, o Fogueira caminhava só, destacando-se, no silencio ambiente, como uma cor viva se .destaca num fundo escuro, o saliente resfolgar da sua égua, que trotava num passo moderado e cadente, batendo com as ferraduras nas pedras avulsas do caminho. A estrada que seguia era estreita, orlada de árvores copadas, o que aumentava a escuridão … O Fogueira, apesar de não ser medroso, sentia, em volta de si, um certo vazio que lhe dava uma sensação de desamparo… de abandono!… Inconscientemente principiou a pensar num mau encontro, a lembrar-se que lhe podiam vir ao caminho alguns ladrões, se por acaso soubessem que o seu cinto ia tão bem recheado de soberanos ! Quando se surpreendeu dominado por estas ideias extravagantes, sorriu incredulamente… Bem sabia não haver por ali ladrões, e que somente, uma ou outra vez, se roubava uma poçada de água, para valer a algum campo de milho, que se mirrava de secura. Mas dado mesmo o caso que lhe aparecesse um ou dois ladrões!? Não era ele um dos melhores jogadores de pau das feiras minhotas?! O seu Iodam não tinha uma choupa de romper um peito?! A sua égua não era bastante impetuosa, para abrir caminho por entre um regimento de soldados, e bastante fugideíra, para não ser pilhada pelo melhor cavalo a toda-a-brida?!… Porém, como lhe veio esta ideia esquisita de se lembrar de ladrões?! Gomo diabo lhe deu a caturrice para ali?! Não sabia, mas a verdade é que lhe desagradou o encontrar-se a pensar em tais amigos quando era certo, que tinha o cinto atulhado de dinheiro. .. No momento em que elle se sorria doestas asneiras, chegava a um pequeno largo, onde havia uns carvalhos antigos, cuja ramagem copada lhe deu facilmente uma impressão amedrontadora, como a de uma igreja, ou de um cemitério que, numa estrada rural se encontra desprevidamente! O silencio aqui era simplesmente interrompido pelo som metálico de uma pequena fonte, que pingava junto de um muro. O Figueira sentiu-se neste momento mais isolado, e, talvez, em virtude da impressão desagradável que este sentimento de desamparo lhe causou, atendeu com mais inteligência a tudo que o cercava. Um tremor incaracterístico mas enérgico, irradiou-lhe em todo o corpo; porque dois homens, dando largas passadas de tragédia de paus argolados levantados ao ar, se lhe oposeram com arrogância, dizendo com voz soturna:

—Faça lá alto, ó seu amigo!

A égua susteve-se logo, desconfiada, com um olhar inquieto, a cabeça levantada, as orelhas espertas! O Fogueira estremeceu involuntariamente, um formigueiro rabiou-lhe ao longo da espinha, ficando numa espécie de espasmo, depois de ouvir aquela voz rouca, atinhada, uma voz de timbre seu conhecido, mas que, neste momento, não podia dizer de quem era… Toda esta cena rápida e inesperada, deu-lhe uma ideia pavorosa de cousa sinistra, da intervenção do demónio nos sucessos da sua vida, de acontecimento só explicável em historias de bruxas!… Porém, recuperando a serenidade, reconheceu que eram realmente dois homens mascarados, que se lhe opunham no caminho e que deveria por força ser, para o roubarem… Seguindo o próprio instinto tirou o seu pau ferrado de entre a perna e o albardão, levantou-o para eles com arrogância e dizendo «qual alto, nem meio alto!» esporeou energicamente a égua para romper com velocidade por entre os dois mascarados. O animal, que era fino e sensível, deu um corcovo, indo esbarrar-se contra uma corda que estava intencionalmente atravessada no caminho e, o Fogueira, ficou desmontado; mas com tanta felicidade que, quando os agressores iam a cair sobre ele, encontraram-no de pé fazendo-lhes face, com o pau em guarda, enquanto que, a distancia, se ouviam as ferraduras da sua égua batendo nas lages da calçada.

Este momento de silencio foi tenebroso! Havia dois homens contra um, na escuridade indecisa de um caminho orlado de árvores que se definiam no ar com os seus enfolhamentos volumosos e espessos! O Fogueira esperava um ataque simultâneo da parte dos salteadores, e já calculava defender-se, de costas contra o muro, sustentando-se assim até poder bimbar o primeiro, para depois se encontrar com o segundo que acometeria com força. Mas um dos mascarados, baixando o pau com desdém, disse numa voz trocista de compaixão, para lhe mostrar que o tinha compreendido:

— Home, não te faças fino, que te enganas. Deita ai a marmelada que levas no cinto e vai-te c’os demónios, se não pode-te sair a cousa torta!

Esta intimação irónica e desprezadora ofendeu, mais do que tudo, o Fogueira, insuflando-lhe uma energia raivosa contra os dois agressores. Não o conheceriam eles?! Não saberiam que era o melhor jogador do pau das feiras minhotas?!— disse consigo este sanguíneo estouvado! Pois estavam em momento de o experimentarem!—pensou num silêncio rancoroso e indomável. E logo depois, num ímpeto leonino e sem táctica cresceu agressivamente para ambos, tomado de um frenesim tão diabólico, que os fez recuar alguns passos neste primeiro ataque. O Rio Tinto disse-lhe com uma voz já menos disfarçada, aparando-lhe as pauladas: —Ah! queres à valentona?!… Vamos então lá a ver!…

Houve um instante de hesitação, um momento instintivo de pausa, em que de parte a parte se pensou rapidamente em acometer com a maior energia. O Figueira era bastante conhecido, como jogador temível. O Rio Tinto e o Fanfarra sabiam-no melhor do que ninguém; porque muitas vezes se tinham encontrado emparceirados em desordens e, talvez neste momento, se lembrassem que, um deles, devia à presteza e generosidade deste valente rapaz, não ter ficado morto no S. Sebastião de Vila Nova!… Porém, apesar disto, no momento actual, eles eram dois contra um! A enorme sede de vingança, e a natural maldade e valentia incontestada dos dois salteadores, davam-lhes reconhecidas vantagens. O Fogueira, ainda que fora de si, já tinha conhecido pela guarda dos adversários que eles sabiam do negocio: — reconheceu que eram jogadores. Mas o seu natural impetuoso e imprevidente levou-o a sair da defesa, com o fim de os atacar, e com a ideia de fazer a um deles, a sua finta predilecta á bôcado estômago; empregando, ainda assim, muito olho, para não perder a protecção do muro, que lhe guardava as costas. Na soturnidade da noite, profonda e cava, por entre os espessos troncos de carvalhos foIhosos, no meio do silencio imponente das montanhas vizinhas que se levantavam na amplidão, ouviam-se os estalidos secos e breves dos paus, batendo uns nos outros, por entre as respirações de cansaço cortadas de palavras injuriosas e cheias do rancor dos combatentes! No escuro, a que eles já tinham habituado os olhos, os seus corpos furtavam-se habilmente aos golpes, saltando de lado para lado, sempre numa incerteza de posição! O Fogueira, como era só, precisava empregar maior esforço e tal raiva que, no fim de cinco minutos, fez saltar o pau do Rio Tinto, para lhe atirar a pontuada ao estômago! Este porém, como lhe conhecia bem o jogo, deu um largo salto de recuo e, em vez de ir buscar outra vez a sua arma, meteu rapidamente a mão ao bolso interior da vestia, tirando a sua comprida navalha que abriu de pronto e disse na voz natural:

—Agora há de ser com esta. Ataca com força rapaz! — gritou ao companheiro.

Principiou um desses momentos terrivelmente sinistros, em que entre dois homens se estabelece esta negra ideia— de se matarem um ao outro! O Fogueira conheceu imediatamente o perigo, quando viu faiscar a lamina da navalha, que mesmo à luz tíbia das estrelas brilhara aos seus olhos, como um relâmpago! Nesta luta obscura, que se passava no silêncio de uma noite de primavera e na tranquilidade de um caminho rural, havia muita ferocidade condensada I O António Fogueira tinha, até ali, sustentado os ataques dos adversários; mas, agora, para se furtar á navalha de um assassino, só o poderia conseguir inutilisando o Fanfarra, que o ensarilhava de cada vez mais, fazendo-lhe um jogo de mil demónios I Por isso, com a ligeireza de um cabrito montez, saltava para a direita, para a esquerda, para a frente, para traz… evitando os dois inimigos que o procuravam com pertinácia … com fúria! O Rio Tinto praguejava, ameaçava-o com voz rouca… quasi natural … O Fogueira te-lo-ía conhecido em outras circunstancias; mas, em momento tão apertado, nem reflexão tinha para isso… As forças eram desiguais… o filho da Engrácia enfraquecia-se visivelmente, e a ele, que era corajoso, veio-lhe a ideia de um socorro providencial… Sentia-se já extenuado e agredido de cada vez com mais tenecidade, com mais rancor, com maior ímpeto Aquele que o procurava por todos os modos, para o anavalhar, pronunciou com voz clara, já sem pretensões de disfarce:

—Agora Fanfarra, deixa-me c’o ele!…

E logo em seguida, o Fogueira, sentiu-se abraçado pelo seu inimigo, a quem desmascarou no instante em que a comprida navalha lhe entrava no coração, rasgando-lho com tal força, que só teve tempo de dizer num suspiro final:

— Ah! ladrão de Rio Tinto, que me matastes!

Foi este o último grito de angustia e as ultimas palavras que proferiu!… O seu corpo deixou-se cair no chão, desfalecido, com os braços pendentes e o sangue a golfar-lhe pela ferida e pela boca! Ainda teve alguns movimentos convulsivos, acompanhados de um rouco respirar stertoroso, com borbulhões de espuma sanguínea pelo nariz! A sua energia ainda manifestou um instante de louca reabilitação, pretendendo, aquele corpo moribundo, levantar-se sobre os joelhos! Mas a final caiu brutamente, ficando exânime, insensível, de bruços sobre a terra!…

O Rio Tinto e o Fanfarra conservaram-se, durante um longo minuto, a olhar para o cadáver, silenciosos, estúpidos, numa impotência inexplicável, quase sem poderem fugir! Sentiam-se agora mais covardes, mais irresolutos, depois de consumado o crime! Não tendo uma precisa compreensão das circunstancias, esperavam, um tanto passivamente, qualquer castigo que viria do alto, de uma implacável região de justiça, para os punir!… Alguém que, por casualidade, os tivesse visto, poderia aproximar-se sem que eles se escondessem ; pois que, durante este minuto sinistro, conservavam-se sisudos, calados, a olhar um para o outro, com os braços pendentes!… Mas, logo depois, o Rio Tinto, que era mais perverso e malvado, recuperando com certa prontidão a sua podre consciência, disse, em voz insultante, para o cadáver:

— Ora ai tens! … É assim que se ensinam os pimpões!…

E permanecendo algum tempo com o ouvido á escuta, para que alguém se não aproximasse inesperadamente observou em seguida ao Fanfarra que, dominado por um terror supersticioso, escutava o som metálico da agua da fonte:

— Não tenhas medo… Não é ninguém… É ali a pingar…

Porém, como o Fanfarra, ainda se conservava nesta insensibilidade estúpida e incompressível o Rio Tinto despertou-o dizendo-lhe, com um aceno imperativo de cabeça :

—Então?!

O outro troquilha encolheu os ombros, com certo desleixo, indicando que fizesse ele o que quisesse, que estava pronto para tudo… O assassino do Fogueira, dando movimentos desengonçados ao tronco e à cabeça, proferiu com certa ironia feroz e temível, condenando aquele estado de arrependimento:

— Ora põe-te com aquelas. Talvez ainda lhe tenhas medo. Olha que já se não mexe… —concluiu impelindo o cadáver com um pontapé.

E, logo, curvando-se sobre o corpo ainda quente, desaflvelou-lhe o cinto que suspendeu no ar, tilintando escarnecedoramente com o dinheiro, e rematou numa voz de contentamento miserável:

— Ouve-los? Cà cantam?! Fazem um certo arranjo.

O sangue ensopava a terra, jorrando em borbotões ruidosos pela boca do cadáver e pela ferida! O Rio Tinto, tendo guardado o roubo, observou com modo mais familiar, pondo a mão no ombro do companheiro, que permanecia na mesma aparente insensibilidade:

—Agora… pernas para que vos queremos. Toca a andar, que pode vir por ai algum patrão!…

Retrocederam pelo mesmo caminho, primeiro num passo rápido, depois a fugir, o Fanfarra atrás do Rio Tinto. Tomaram à esquerda, por um atalho pouco frequentado, que os devia levar, através de uns montes… a outra estrada… O Fanfarra, quando já estava mais seguro de si, parou subitamente, para considerar:

—Olha lá… Ficaria ele bem morto?!

O Rio Tinto certificou-lho do seguinte modo:

— Deus te dê mais vida do que ele tem!

Mas o Fanfarra, visivelmente preocupado com esta ideia, como estavam muito perto disse:

— Home… ainda é escuro… Voltemos a espreitar se ele se mexe!

E voltaram num passo rápido, melhor seguros de si… com a alma mais desanuviada e perversa. Ficaram a pequena distancia, de traz do muro, escutando… O silencio prolongava-se preguiçosamente na profundidade do vale. Somente o pingar monótono da fonte próxima perturbava este alvorecer indeciso, que os pássaros já principiavam a alegrar. Os assassinos, para se certificarem positivamente da morte do Fogueira, e como a escuridade ainda os protegia, saíram do lugar onde se tinham prudentemente escondido e aproximaram-se do cadáver, com certa ousadia é confiança. O corpo continuava a jazer exânime, de bruços sobre a terra! Não tinha o menor sinal de vida — nem sequer perturbava o silencio da noite, com a respiração ténue do moribundo! O Rio Tinto, empurrando outra vez o cadáver despresivelmente com o pé, pronunciou com um sorriso cínico:

—Estás bem morto I Pagaste-las todas. Já não comes mais broa.

O Fanfarra, que era menos animoso, observou-lhe, Com certo modo urgente:

— Home, deixa-o lá, coitado! Fujamos nós, que já se vai vendo!… Pode vir por ahi algum demónio…

O Rio Tinto concluiu com uma entoação trocista:

— Aposto que tens pena dele!… Ou é medo?!…

Não tenhas medo; nem ele, nem os que podem vir te prendem. Se algum pimpão ai aparecesse agora, fazia-se-lhe o mesmo e eram dois que ficavam estendidos.

Depois afastaram-se do cadáver e do caminho que tinham trazido de Viana, por atalhos seus conhecidos. Dali a poucos minutos, transpunham o cabeço sobranceiro à estrada. O Rio Tinto concluiu com serenidade:

— Agora é que é bom dar á perna, que ela vai-se mostrando…

Referiam-se à manhã que rompia, com uma claridade roxa. Era o alvorecer de um formoso dia de sol. As caminhadas dos montes circunvizinhos ainda se esfumavam indecisamente no azul; porém, o tremulusir das estrelas que fora, durante a noite, vivo e inconstante como o dos brilhantes nos bailes da opulência mundana, principiava a extinguir-se. O ar sadio e oxigenado dos campos, dava ao corpo dos madrugadores a sensação macia de uma ligeira humidade refrigerante. Dos pinheirais e das matas de carvalhos, já saiam os galos ralhadores, com o seu voou largo, anunciando, por cima das penedias, o dia que chegava. Os braços enfolhados das árvores nascidas nas eminências, recortavam-se no céu, tenuemente anilado, manchando-lhe a pureza. A modo que o dia se ia iluminando melhor, as árvores e as massas de penedos destacavam-se, com mais precisão. Da cor roxa primitiva, o céu, foi insensivelmente passando para a cor de rosa, depois para o azul plúmbeo, por fim colorindo-se todo por igual, quando as estrelas já se não percebiam, adquiriu o verdadeiro tom de azul ferrete, uma cor húmida e enérgica, própria das manhãs de primavera no clima do Minho. O nevoeiro ténue, como um gaze lançado sobre os montes e os campos, foi se pouco a pouco condensando no fundo do vale. A vida laboriosa dos trabalhadores ia manifestar-se nos caminhos e nas encostas. Seria um dia alegre como todos os dias, — os milhos continuariam a crescer, e as poucas cearas de centeio pintar-se-iam com o amarelo da ganga… Porém, neste pequeno largo plantado de velhos carvalhos anosos e onde uma pobre veia de agua pingava continuadamente, estava disposta uma surpresa desagradável, para o primeiro madrugador da aldeia. Era o cadáver de um rapaz de vinte e tantos anos, assassinado com uma facada, que lhe entrara no coração! O seu corpo estava de braços, no supremo abandono da morte! O sangue saído da ferida, molhava a terra e manchava-lhe a cara. E, a vivificante luz da manhã, o orvalho que refrigera, as cores da paisagem que inebriam pela complexidade de tons… essa força omnipotente que vem da natureza, pairava sobre o morto, com um cepticismo irónico e dominador!…

“Antonio Figueira” – Teixeira de Queiroz 1882